配资查查 封店3年,维权无门?2300名中国跨境电商与亚马逊之战

八月,一份起诉书引起跨境圈的热议。法律团队Justitia正在代表2300名中国商家向亚马逊索赔,涉及金额超过2300万美元,然而美国仲裁协会拒绝受理。8月12日,Justitia将美国仲裁协会告至法院。

业内很多人都熟悉这两千多名商家的经历:早上醒来,看到一封平台的违规邮件,店铺下架,资金冻结,90天后申诉解冻,大部分会申诉失败,只能在美国申请仲裁。在2021年亚马逊发起最大规模封店行动后,这甚至成了“卖家最怕的一个噩梦”。

Justitia在起诉书中写道,亚马逊不允许集体行动,如果没有法院的干预,许多商家很难按亚马逊要求的仲裁程序进行裁决。“可能连仲裁院的大门都进不去。”一位代理律师说。

维权碰壁之痛,各大跨境平台的从业者提起来都很无奈。“禁止集体诉讼很普遍”“国内法院受理不了”“仲裁费加律师费可能要一二十万美元,赢不赢还不敢保证。”

商务部数据显示,跨境电商是目前不多的保持增长的行业,我国跨境电商贸易规模五年内增长了10倍。今年年初的初步统计显示,全国跨境电商主体已超12万家。但面对平台“一言堂”式的合规处罚,维权难,正在困住越来越多跨境商家。

多位受访者提到,过去人们普遍关注弱势消费者的权益,包括刷单炒信、霸王条款式的用户协议。如今进入存量时代,大型平台主导的生态系统壮大,商家尤其是中小商家,是被平台阴影笼罩的弱势一方。

被“堵死”的集体行动

“我觉得这个案子的影响会很重要。中小商家能不能拥有一个公平的司法救济途径?这是它要回答的。”美国JSLaw合伙人郭智慧说,她是最早一批代理被亚马逊封店的国内商家的律师。

跟消费者一样,每个跨境商家在注册平台账号时,需要先签署一份商户服务协议。《亚马逊商业解决方案协议》第18条规定:我们和您各自同意,任何争端解决程序将仅在个人基础上进行,而不是以集体、联合或代表行动的形式进行。

郭智慧解释,这次起诉直接针对的便是这一条款。

“Justitia尝试了一种集体行动方式——购买两千多个卖家公司的索赔权,集中到一个主体手里提起仲裁。但美国仲裁院认为这样仍然不符合亚马逊的规定。”Justitia因此要求法院介入,强制指派一名仲裁员,来解决自己跟亚马逊的索赔仲裁。

至于为什么需要维权,又为什么需要集体维权的形式,Justitia背后两千多名中国商家的经历可以解答。

2021年4月开始,亚马逊平台发起大规模店铺封禁,给出的主要理由是商家存在好评返现、刷单的违规操作。当时有棵树、通拓科技等国内知名大卖家均遭遇封店,中小商家更难以幸免。亚马逊的官方数据称,在第一波“封店潮”中,大约有600个国内品牌,3000多个卖家账号被封。

与封店相伴的,是资金冻结。《亚马逊商业解决方案协议》第二条规定,如果亚马逊认为存在任何违规风险,可以无限期地冻结商家的后台资金。数万到数亿元资金如同泥牛入海,“绝大部分中国卖家的诉求,就是要解冻资金。”德恒律师事务所硅谷办公室负责人朱可亮说。

朱可亮也代理了多个被封店的亚马逊商家,他在这一过程中发现,不能集体行动影响了许多国内卖家:国内较大规模的公司可能控制上百个电商账号,资金也因此分散在不同的账号里。按照亚马逊的规则,每个账号都需要单独仲裁,但一个账号被冻结的也许只有几万美元,而一次仲裁费也要几万美元,“非常划不来。”

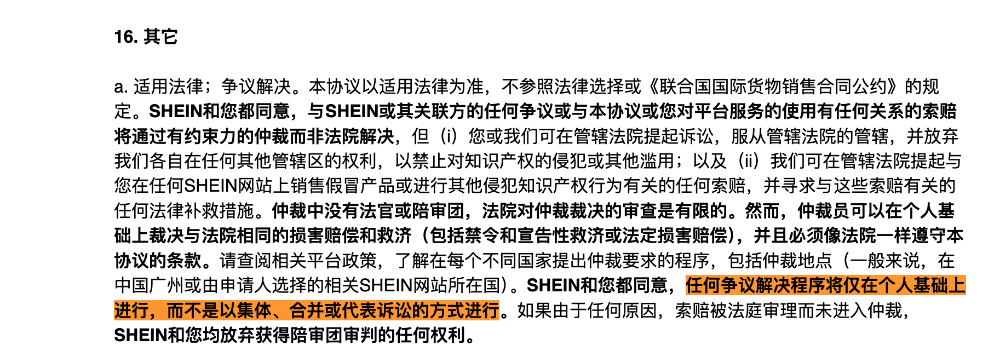

如果能进行集体行动,情况将完全不同,但这条路早早地被不少跨境电商平台拦截。除了亚马逊,Shein也在服务协议中要求卖家放弃集体、合并、或代表诉讼。

Shein《平台服务协议》(图源:Shein官网)

“美国大公司最害怕的案子就是集体诉讼。”朱可亮解释,因为集体诉讼可以同时代理成百上千个原告,这相当于单个案子的索赔金额乘以100倍甚至1000倍,一般公司都承受不了。为了防止这种情况的出现,禁止集体诉讼的条款很普遍。

郭智慧无奈地说,集体诉讼尤其能保护弱势群体。“这种诉讼方式相对而言是最便宜的,可以通过一个程序解决同一个问题。对中小商家而言,是一条非常重要的司法救济途径。”

当集体行动被平台一纸协议堵死,受影响最大的也是中小卖家。郭智慧根据他们团队的仲裁代理经验,划下了一条十万美元左右的分界线,冻结规模超过这一数字的亚马逊商家,“困难相对没那么大。”而他们在2021年收集的样本显示,当年大约85%受影响的商家,被冻结资金都在十万美元以下。

如今由Justitia代理的上千名商家,基本都是索赔金额在一万美元左右的商家。三年过去,这些小卖家的维权似乎陷入了更无解的境地。

才高为师,德高为范。作为人民教师,自当以身示范,不仅为学生起到榜样作用,更要为整个社会树立典范。相对其他职业,人们对教师群体有较高的道德要求标准,这没有错。但是不知道大家是否进行过深刻思考,某些时候,全社会都站在道德的制高点对教师群体进行“霸凌”,把整个教师群体的脸面捺在地上肆意摩擦,真的怀疑是否一些人能在辱师之后能获得极度变态的快感?

为何扬帆会落到如此境地,他到底是不是反革命呢?

漫长的跋涉

不止亚马逊卖家碰到了类似困境,它们是一批无计可施的跨境电商的缩影。从去年开始,越来越多中小商家向亚马逊等跨境平台发起抗议,有的拉横幅,有的直接冲进国内总部。

多位代理律师告诉21记者,如果要走司法途径,成本是最大的阻碍。“有那么多资金能走到仲裁的商家不多。”

中国内地司法目前很难管到跨境平台和商家之间的纠纷。比如,Temu规定,所有纠纷需要提交到香港国际仲裁中心。在21记者看到的公开合同中,只有阿里巴巴的全球速卖通,明确提到杭州互联网法院可以处理纠纷。

在哪里解决争议,平台主要是考虑的是零售市场观感和消费者体验。朱可亮解释,“如果一个美国的普通消费者购物出现问题,要去中国内地法院起诉是非常麻烦的,这样可能会被认为是霸王条款。”选择香港、新加坡这样的“折中地”,在实践中很常见。

但在中国内地外仲裁,对大量商家而言,意味着规则复杂、耗时长、仲裁费高。

“像我们这种做了很久的,存了很多货在平台仓库里,每天都要备货、发货、卖货,没办法停下来的。”一位女装服饰类的Temu卖家给21记者看了店铺的后台记录,因商品质量问题,一个月最多被平台扣除过34万元的赔付金。他不是没考虑过维权,但,“根本弄不清扣款规则,而且哪有钱时间精力去香港请律师?”

郭智慧拿美国仲裁的成本算了一笔账:不同于法院,仲裁除了立案费,还得按小时给仲裁员审案费,光仲裁费就需要3~4万美元。如果再算上律师费,“一二十万美元很正常”。这意味着就算索赔成功,拿回来的钱可能还填不够仲裁成本。

很多小商家干脆放弃了向亚马逊追回冻结资金。“除非损失到几十万美元,他们才有动力维权,至少不会成为一个亏本买卖。”朱可亮说。

有一种成本更低的途径,就是走快捷仲裁程序。郭智慧直言,他们在代理第一批被亚马逊封店的卖家仲裁时,很多冻结金额在5万~10万美元的卖家选择只索赔5万美元,如此才符合快捷程序的门槛,才可能“划算”。不过这种划算,也只是比完全放弃的情况稍好一点。

即使有足够的预算“走进仲裁院大门”,眼前仍是一片风浪未知的海域。

代理律师提到,国内跨境卖家或多或少存在一些违规行为,比如好评返现、一个公司注册多个平台账号。在仲裁的过程中,平台往往会以此为自己辩护。但在多位律师看来,这些违规行为,并不是平台“重罚”或冻结资金的理由。

郭智慧记得,有一次仲裁员问对方律师:亚马逊平台可以冻结卖家账号里的所有资金,那么冻结金额如何与卖家不同程度的违约行为匹配?平台难以回答。

“华南城四少”之一的亚马逊大卖家有棵树曾公开披露,2021年“封店潮”中涉嫌冻结的资金高达1.3亿元。有棵树今年回复投资者,资金仍未解冻;去年年底,Temu规定,如果商品被平台判定为质量问题,平台有权要求卖家按总价的五倍支付赔付金。Temu卖家莫伊(化名)向21记者展示了自己的财务表,他运营的一家店铺目前交易额177万元,平台罚款能占到30%以上的交易额,而这家店的毛利率才不到20%。

违规行为和处罚程度必须相匹配,这是律师坚持的观点。郭智慧打了个比方,“就像司机开车没系安全带,你可以处罚500元,但不能开出500万元的罚单,甚至直接把车没收。”

要胜诉,一方面靠说服,一方面需要拿出实际证据。朱可亮发现,像在亚马逊平台把店铺封禁的情况下,很多商家没有办法进入账号拿到后台信息——最近几个月销售额是多少?应该能收到多少款?往往只有平台才有渠道获得,取证同样是难题。

如此走一趟程序下来,已经“筛掉”了不少想要申诉的卖家。最后胜诉率到底能有多少,大家都难以回答。

朱可亮说,这也是强制仲裁带来的一个阻碍。如今许多跨境平台的服务协议都要求只进行仲裁,仲裁不像法院判决,结果不公开、不可参考、一个判决只适用于一个案件,所以很难判断整体风险。

从郭智慧团队的代理结果来看,整体有60%~70%的案件获得了美国仲裁院支持,拿回了亚马逊冻结资金以及一部分利息。但这并不能转换为每个案子的成功率,因为每一起案子都需要仲裁员独立判断。即使拥有三年的仲裁维权经验,郭智慧依然无奈地表示,裁决结果面临很大的不确定性。

“其实卖家的核心诉求就是有一个公平的司法救济渠道,至少有机会让独立第三方判定一下,平台这样做到底合不合理。”郭智慧认为,这是一个必要的程序正义问题。

保护消费者,还是偏袒平台?

面对商家的不满,多个跨境平台都给过回应,当中离不开两个关键词:加强合规、保护消费者。

比如,亚马逊全球副总裁戴竫斐在“封店潮”后重申平台要合规治理,指出商家有反复、多次滥用评论的违规行为;2018年,拼多多联合创始人达达(花名)回应,“罚款的概念是说平台收了这笔钱,而赔付意味着钱赔给了消费者。拼多多没有因此拿一分钱。”后来,拼多多集团董事长陈磊在电话财报电话会中强调,会加强合规、始终站在消费者一边。

华南理工大学法学院教授殷继国不完全认同这一说法。他一针见血地指出:平台的规则看起来是保护消费者,但平台可以利用这一规则吸引流量、提高市场占有率,实质上平台可能是更大的获利者。

在增量时代,平台和商家从源源不断增长的流量中共同获利,大家普遍关注的是作为弱势群体的消费者。然而蜜月期过去,进入存量时代,平台和商家的矛盾逐渐显露,商家也渐渐成为弱势一方。

殷继国解释道,电商平台在这个过程中已经建立起了一套生态系统,平台拥有一系列规则制定权,而商家往往没有议价权和谈判权。平台和商家这一对关系,从法律上来看是平等的,但事实上的权利并不平等。

因此在殷继国看来,目前的症结便在于此——在单个平台面前,商家话语权式微;放大到整个电子商务市场,只要有一个平台发起不能集体诉讼、无限期冻结资金等“不公平”条款,其他平台便会很快效仿,从而成为电商行业的标配,商家的选择空间进一步受到挤压。

多位受访者因此认为,需要有监管,尤其是反垄断监管,约束大型平台的规则制定权和管理权。

殷继国告诉21记者,从理论界到实务界,其实这几年都开始关注互联网平台滥用相对优势地位的现象,尤其针对竞争性平台和平台内经营者。9月1日,我国《网络反不正当竞争暂行规定》开始施行,第二十四条规定:平台不得利用服务协议、交易规则,对平台内经营者进行不合理限制,或者附加不合理条件。这一规定有助于权衡电商平台与商家之间的利益关系。

此前也有德国地方法院,判定亚马逊的“封店规则”为滥用市场支配地位,支持卖家解封店铺。郭智慧了解到,目前湖南、深圳都开始涌现从反垄断角度切入的维权尝试,这可能是一条出路。

但郭智慧也坦言,由于跨境平台的零售市场不在国内,管辖权问题、胜诉后的执行问题、当地监管机构是否足够考虑商家视角……都将是重重阻碍。

尽管不算乐观,需要争取的还是得争取。就像郭智慧所说:“平台合理、合规的要求配资查查,商家必须遵守。平台明显有失公允的要求,如果不主动博弈,可能就得任人宰割了。”